Kalkablagerungen auf Abtropfgestell-Rosten sind ein weit verbreitetes Problem in deutschen Haushalten, das sowohl die Optik als auch die Funktionalität beeinträchtigt. Die richtige Entfernung erfordert jedoch mehr als aggressive Chemikalien oder teure Spezialreiniger.

Kalk entsteht durch Verdunstung von Wassertropfen und ist direkt abhängig vom Härtegrad des Leitungswassers. Während Kalkablagerungen selbst nicht unhygienisch sind, schaffen sie in Verbindung mit organischen Rückständen und stehendem Wasser ein ideales Milieu für Bakterienwachstum. Besonders Abtropfgestelle aus Aluminium oder verchromtem Stahl zeigen bei hartem Wasser bereits nach wenigen Monaten sichtbare Schäden. Viele Haushalte greifen zu Spülmaschinentabs als vermeintlich praktische Lösung, doch deren aggressive Inhaltsstoffe wie Bleichmittel oder Enzyme können empfindliche Metallteile angreifen. Die effektivere und langfristig materialschonendere Alternative basiert auf gezielter Reinigung mit bewährten Hausmitteln und der richtigen Technik.

Essig und Zitronensäure gegen hartnäckige Kalkablagerungen

Die Wirksamkeit natürlicher Entkalker liegt in ihrer chemischen Zusammensetzung begründet. Kalkablagerungen bestehen überwiegend aus Calciumcarbonat, das sich unter Säureeinfluss vollständig auflöst. Essig und Zitronensäure greifen genau an diesem Punkt an und bieten dabei eine materialschonende Alternative zu industriellen Reinigern.

Für die optimale Anwendung sollte Essigessenz mit 25-prozentigem Säuregehalt im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt werden. Ein in dieser Lösung getränktes Küchentuch wird flächig auf die betroffenen Roste gelegt und benötigt eine Mindest-Kontaktzeit von 30 Minuten. Die Temperatur kann durch lauwarmes Wasser erhöht werden, um die Wirkung zu intensivieren.

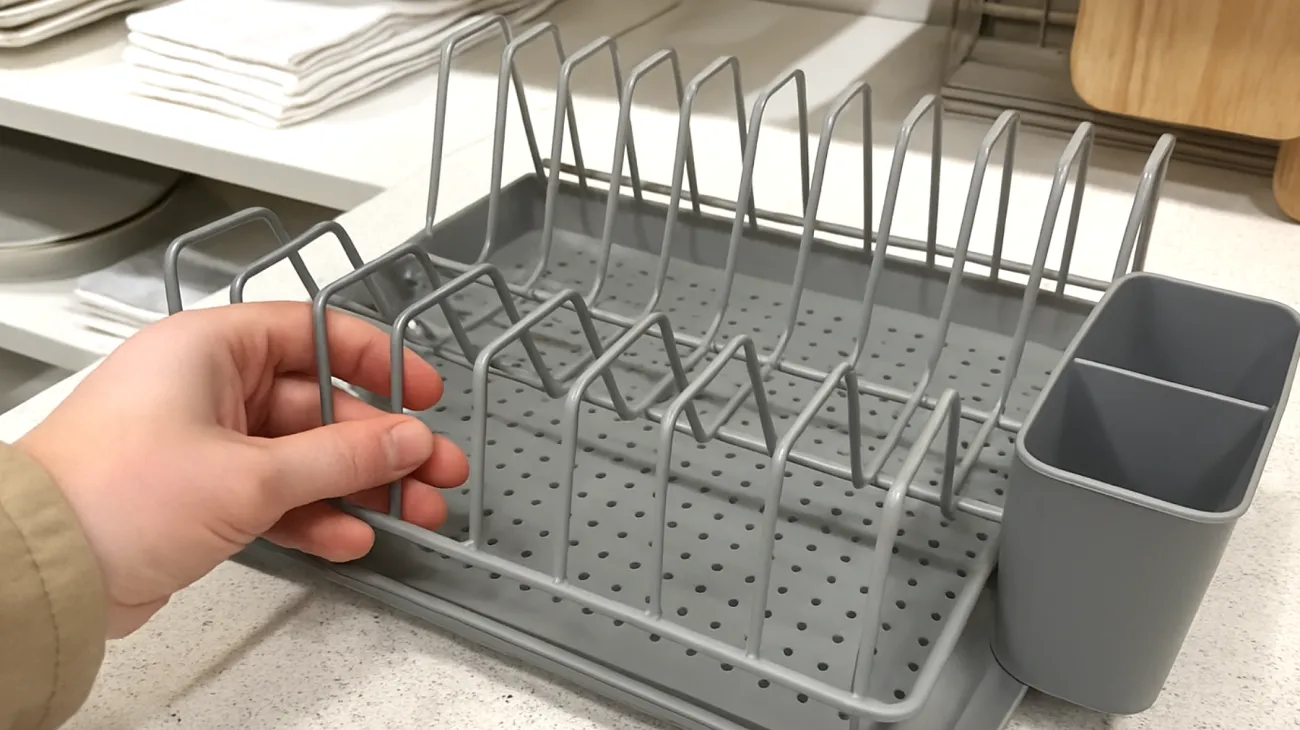

Gerade auf filigranen Roststäben setzen sich oft Mischbeläge aus Kalk, Spülmittelresten und organischen Substanzen ab. Für solche hartnäckigen Fälle empfiehlt sich eine Kombination aus chemischer und sanfter mechanischer Behandlung: Zitronensäurepulver wird sparsam auf die noch feuchte Oberfläche aufgetragen und mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig eingearbeitet. Nach zehn Minuten erfolgt die Spülung mit klarem Wasser und sofortiges Trocknen.

Spülmaschinentabs richtig einsetzen oder vermeiden

Die Verwendung von Spülmaschinentabs zur Reinigung von Abtropfgestellen ist ein zweischneidiges Schwert. Während sie durchaus Kalklösung bewirken können, bergen sie besonders bei empfindlichen Materialien wie eloxiertem Aluminium oder beschichteten Oberflächen erhebliche Risiken. Alkalische Reinigungsmittel können bei längerer Einwirkzeit oder hoher Konzentration irreversible Materialschäden verursachen.

Spülmaschinentabs enthalten Phosphonate zur Calciumbindung, die jedoch auch Korrosionsschutzbarrieren angreifen können. Enzyme lösen zwar Fett und Eiweiße effektiv, hinterlassen aber als Schaumrückstand auf porösen Stellen eine magnetische Oberfläche für neue Beläge. Chlorbleiche zersetzt organische Stoffe, kann aber bei empfindlichen Beschichtungen zu Verfärbungen oder Materialschäden führen.

Besonders problematisch sind niedrige Spültemperaturen unter 55 Grad Celsius in Kombination mit zu wenig Klarspüler. Diese Bedingungen begünstigen das Verbleiben von Tab-Rückständen auf den Rosten, die als Katalysatoren für neue Oxidationsprozesse wirken und einen sich selbst verstärkenden Kreislauf schaffen.

Materialunterschiede bei Abtropfgestellen verstehen

Die Kalkempfindlichkeit von Abtropfgestellen variiert erheblich je nach verwendetem Material. Verchromter Stahl zeigt sich robust in trockener Umgebung, neigt aber in feuchtem Milieu zu Haarrissen und Schuppenbildung durch Unterrostung. Eloxiertes Aluminium bietet durch seine Oxidschicht gute Korrosionsbeständigkeit, reagiert jedoch empfindlich auf Laugen und konzentrierte Säuren.

Pulverbeschichtete Metallgestelle verfügen über eine dicke Schutzschicht, die jedoch problematisch wird, sobald sie durch kleine Kratzer durchbrochen ist. Rostfreier Edelstahl der Qualitäten V2A oder V4A erweist sich als beständigste Lösung, wird allerdings meist nur in höheren Preissegmenten verbaut.

Die regionale Wasserhärte spielt eine entscheidende Rolle bei der Kalkbildung. Bei Haushalten mit über 14 Grad deutscher Härte steigt der Kalkausfall deutlich an, besonders in Küchen mit starker Luftzirkulation wird die Verdunstung beschleunigt und konzentriert die Mineralien auf kleinerer Fläche.

Effektive Pflegeroutine entwickeln

Nach erfolgreicher Entfernung vorhandener Kalkablagerungen verhindert eine angepasste Pflegeroutine Neubildung und minimiert Materialverschleiß. Das regelmäßige Trocknen mit einem Mikrofasertuch nach dem Spülvorgang unterbricht den Verdunstungsprozess und verhindert die Konzentration von Mineralien auf der Oberfläche.

Monatliche Säure-Kuren mit Zitronen- oder Essigsäurelösung im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt halten die Oberflächen frei von Aufbau-Effekten. Die Lösung wird aufgetragen, 30 Minuten einwirken gelassen und anschließend gründlich abgespült. Ein Wechsel zwischen Essigessenz und Zitronensäure verhindert die Gewöhnung von Bakterienfilmen an ein bestimmtes saures Milieu.

Weniger empfehlenswert sind hingegen Gummi-Unterlagen, die Wasser auffangen und Biofilm-Bildung fördern können. Auch Sprühreiniger mit Flächenversiegelung hinterlassen oft fettige Schichten, die mit neuen Belägen unerwünschte Reaktionen eingehen.

Standort und Umgebung optimieren

Die Positionierung des Abtropfgestells beeinflusst maßgeblich die Kalkbildung. Direkter Kontakt zu Herdnähe begünstigt durch heißen Wasserdampf eine schnellere Kristallisation auf Metalloberflächen. Küchenfenster in unmittelbarer Nähe verstärken durch Zugluft die Verdunstung einzelner Tropfen und hinterlassen punktuelle Kalkinseln.

Abtropfgestelle mit Ablaufrinne funktionieren nur bei ausreichendem Neigungsprofil korrekt, andernfalls bleibt Restwasser längere Zeit stehen und begünstigt Kalkbildung. Zu häufiges Spülen mit sehr heißem Wasser beschleunigt den Kalkausfall, wenn das Spülwasser nicht direkt abläuft.

Eine einfache Verbesserung bietet das nächtliche Auflegen eines saugfähigen Mikrofaserhandtuchs auf die untere Auffangwanne, um stehende Feuchtigkeit zu vermeiden. Organisch designte Abtropfstationen sehen zwar ansprechend aus, verursachen jedoch oft Mikro-Klimazonen mit stehender Feuchte.

Langzeitschutz durch richtige Materialauswahl

Die Investition in qualitativ hochwertige Abtropfgestelle zahlt sich langfristig aus. Hochwertige Edelstahlmodelle kosten zwischen 80 und 150 Euro, halten aber bei richtiger Pflege jahrzehntelang. Günstige Modelle für 20 bis 30 Euro müssen oft nach ein bis zwei Jahren ersetzt werden.

Beim Kauf sollten kantenlose Übergänge bevorzugt werden, die Kalkrückstände verhindern. Ein transparenter Steigungswinkel für Wasserablauf und demontierbare Verbindungen mit rostträgen Schraubverbindungen erhöhen die Wartungsfreundlichkeit erheblich.

Glatte, porenfreie Oberflächen lassen sich deutlich besser reinigen als strukturierte Materialien. Modelle mit breiten Auflageflächen oder Gummifüßen neigen dazu, unbemerkt Feuchtigkeit zu speichern und sollten vermieden werden.

Anpassung an regionale Wasserhärte

Die Pflege sollte entsprechend der regionalen Wasserhärte angepasst werden. In Gebieten mit weichem Wasser unter 8 Grad deutscher Härte reicht oft eine wöchentliche Essig-Behandlung mit Schwerpunkt auf gründlicher Trocknung aus. Bei mittlerem Wasser zwischen 8 und 14 Grad deutscher Härte werden zweiwöchentliche Säure-Kuren mit täglichem Nachtrocknen empfohlen.

Haushalte mit hartem Wasser über 14 Grad deutscher Härte benötigen wöchentliche intensive Reinigung und sollten die Installation eines Wasserenthärters erwägen. Die richtige Einschätzung der lokalen Gegebenheiten verhindert sowohl Unter- als auch Überpflege.

Langfristig lohnt sich bei häufigen Kalkproblemen die Überlegung integrierter Trocknungssysteme wie Beckenmatten mit antibakterieller Beschichtung oder rollbare Silikonauflagen, die nach Gebrauch einfach in den Geschirrspüler wandern können. Das Ziel besteht darin, dem Kalk die Grundbedingungen zu entziehen: Feuchtigkeit, Stillstand und unbehandeltes Material.

Inhaltsverzeichnis