Müllgerüche sind mehr als nur unangenehm – sie signalisieren mikrobielle Zersetzungsprozesse, die Schimmelbildung und Schädlingsbefall fördern können. Die wirksamste Lösung steckt jedoch in zwei einfachen Hausmitteln: mineralisches Katzenstreu und eine selbstgemachte Essigreinigung.

Gerüche aus dem Biomüll oder Restmüll entstehen durch über 60 verschiedene geruchsaktive Substanzen, die sich laut Fraunhofer IVV-Studien durch mikrobiellen Abbau organischer Abfälle entwickeln. Diese Verbindungen reichen von Ammoniak über Schwefelverbindungen bis hin zu komplexen Fettsäurezersetzungsprodukten, die sich hartnäckig in Kunststoffbehältern festsetzen. Besonders in wärmeren Monaten verstärkt sich das Problem, da Food Waste schneller zersetzt und Feuchtigkeit die Geruchsbildung zusätzlich begünstigt. Statt auf teure Speziallösungen zu setzen, bietet die Kombination aus Aktivkohle-Eigenschaften mineralischer Katzenstreu und einer essigbasierten Reinigungslösung eine wissenschaftlich fundierte Alternative, die Gerüche nicht nur bindet, sondern ihre molekulare Ursache eliminiert.

Mineralisches Katzenstreu als natürlicher Geruchsbinder

Unbehandelte mineralische Klumpstreu auf Bentonit-Basis funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie hochwertige Aktivkohlefilter: Poröse, hochadsorptive Oberflächen halten flüchtige organische Verbindungen fest. Wie Haushaltsexperten von T-Online bestätigen, bindet Katzenstreu sowohl Feuchtigkeit als auch Geruchsmoleküle physikalisch durch seine natürlichen Adsorptionseigenschaften. Organische Geruchsmoleküle wie Trimethylamin, Mercaptane oder Ammoniak werden von der rauen Struktur der Bentonit-Oberfläche fixiert, während die gleichzeitige Feuchtigkeitsaufnahme die Verdunstungsrate mikrobieller Gärungsprodukte senkt.

Das vulkanischen Ursprungs stammende Mineral arbeitet kontinuierlich passiv und zeigt laut praktischen Anwendungen eine deutlich stabilere Wirkung über längere Zeiträume als kommerzielle Filtermodule. Während teure Spezialpads meist vier- bis sechsmal so viel kosten wie eine halbe Tasse Streu, bietet Bentonit zusätzlich den Vorteil der Feuchtigkeitsbindung – ein entscheidender Faktor bei organischen Abfällen, den synthetische Aktivkohlepads oft vernachlässigen.

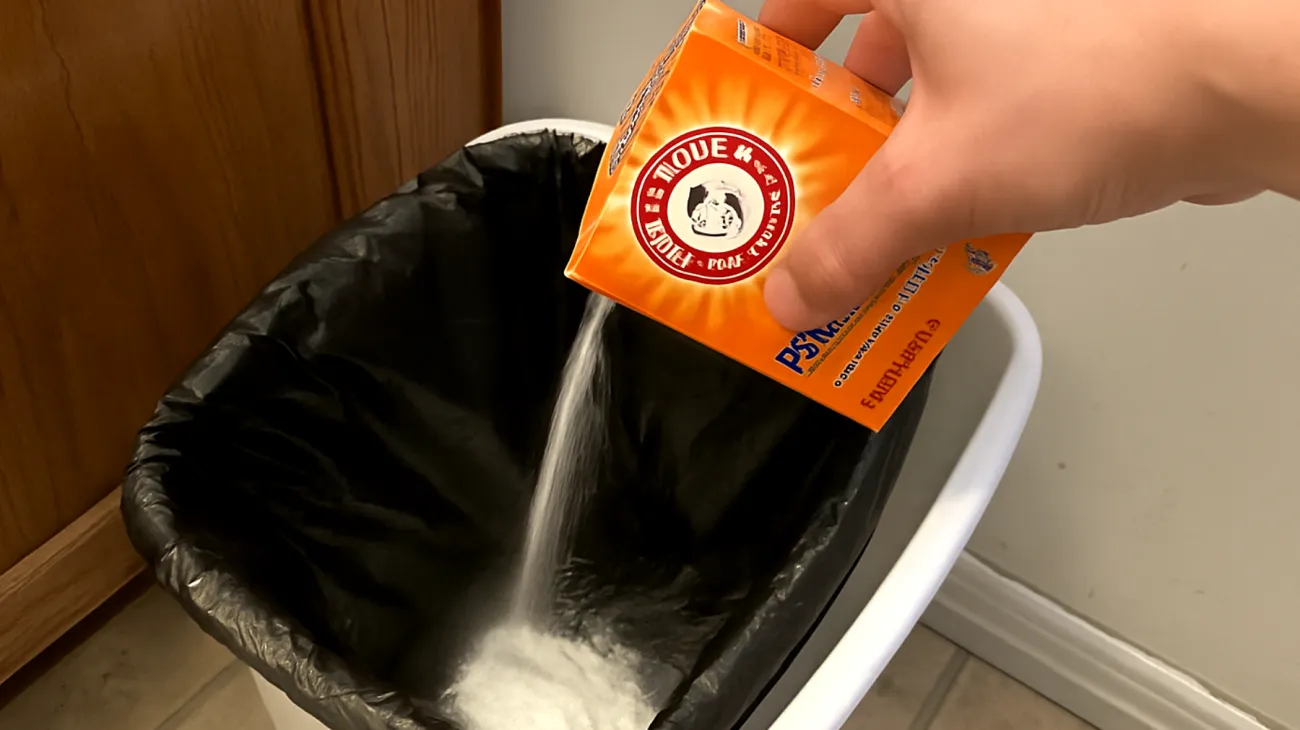

Richtige Platzierung und Anwendung von Katzenstreu gegen Müllgeruch

Die Wirksamkeit hängt entscheidend von der korrekten Platzierung ab. Direkter Kontakt mit dem Müll reduziert die Adsorptionsfähigkeit rapide, weshalb Haushaltsexperten eine spezielle Vorgehensweise empfehlen: Verwende einen luftdurchlässigen Baumwollbeutel oder ein Strumpf-Ende, fülle etwa eine halbe Tasse Streu ein und platziere diesen Beutel zwischen Deckel und Innenschale. In den meisten Mülleimermodellen passt er zwischen die Klappdeckelmechanik oder lässt sich mit Klett fixieren.

Diese Modifikation senkt Gerüche sofort und schützt gleichzeitig das Eimermaterial vor aggressiven Fäulnisgasen, die laut Materialforschern langfristig sogar Dichtungen und Kunststoffe angreifen können. Die Bentonit-Schicht wirkt wie eine Pufferzone, die aggressive Verbindungen neutralisiert, bevor sie das Behältermaterial erreichen. Ein Wechsel alle zwei Wochen genügt, wobei die alten Reste problemlos in der Rest- oder Biomülltonne entsorgt werden können, soweit keine Duftstoffe enthalten sind.

Essigreiniger mit Waschmittel: Effektive Geruchsneutralisierung

Geruch entsteht nicht nur durch Zersetzungsprozesse, sondern auch durch Biofilm-Aufbau an Innenwänden von Müllbehältern. Selbst bei regelmäßiger Müllleerung bleiben Spuren von Abtropfungen und Feuchtbiomasse in Poren und Spalten zurück. Eine Mischung aus klarem Haushaltsessig und konzentriertem Waschmittel im Verhältnis 1:1 wirkt laut Reinigungsexperten von Helpling besonders effektiv gegen hartnäckige Gerüche und Biofilme.

Die wissenschaftliche Begründung liegt in der Doppelwirkung: Essig senkt den pH-Wert drastisch und hemmt dadurch die meisten Fäulnisbakterien, Schimmelsporen und Biofilmbildner wie Pseudomonas oder Enterobacteriaceae. Gleichzeitig agiert Waschmittel als Emulgator, der organische Rückstände wie Fette und Proteine effektiver von Innenwänden löst. Diese Kombination neutralisiert Gerüche chemisch auf Oberflächen und löst organische Ablagerungen – eine Methode, die auch in der professionellen Reinigung geschätzt wird.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Gib die Mischung in eine Sprühflasche und sprühe sie nach jeder Müllleerung auf die Innenflächen, besonders im Randbereich des Deckels. Nach drei Minuten Einwirkzeit – diese Zeit benötigt die Säure zum Aufweichen der Biofilme – mit heißem Wasser und einem Tuch auswischen. Laut Dormagen-Umweltberatern ist diese Methode nicht nur wirksamer als kommerzielle Reiniger, sondern auch umweltfreundlicher als chlorhaltige Industriereiniger.

Versteckte Geruchsquellen bei Bio- und Restmüll vermeiden

Nicht der Müll selbst, sondern seine Verpackung, Lagerung und Belüftung entscheidet über die Geruchsintensität. Wie Fraunhofer-Forscher in Verpackungsstudien feststellten, entstehen besonders intensive Gerüche durch anaerobe Fäulnis – das passiert, wenn Biomüll luftdicht in Plastik verpackt wird. Diese Bedingungen fördern stickige Gerüche durch Fermentationsprozesse, die je nach Sauerstoffverfügbarkeit unterschiedliche Geruchsprofile mit penetranten Schwefelverbindungen und Aminen erzeugen.

Wichtige Präventionsmaßnahmen umfassen die Verwendung von Papier statt Bio-Plastik, da Bio-Folienbeutel sich oft zu langsam zersetzen und in heißen Nächten zu Fermentationskammern werden. Zeitungspapier oder Papiertüten ermöglichen hingegen kontrollierten Gasaustausch. Zwiebel- und Fischreste sollten separat in Zeitungspapier eingewickelt und rasch entsorgt werden, da sie besonders aggressive Schwefelverbindungen freisetzen, die sich in Behälterwänden festsetzen.

Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle: Laut Umweltbundesamt beschleunigt sich mikrobielle Zersetzung bei Temperaturen über 25°C exponentiell. Eine einfache Lösung für intensive Abfälle wie Fischreste ist die vorübergehende Lagerung in einem Behälter im Gefrierfach – das stoppt Fäulnisprozesse vollständig und vermeidet Gestank, sofern die Reste zeitnah entsorgt werden.

Vorteile gegenüber technischen Müllsystemen

Spezialisierte Mülleimer mit Ozonreinigung, Sensorsteuerung oder Geruchsversiegelung bekämpfen oft nur Symptome statt Ursachen. Wie Verbrauchertests zeigen, haben diese Hightech-Lösungen mehrere Nachteile: begrenzte Filterlebensdauer, Abhängigkeit von Strom oder Batterien und technische Fehlerquellen durch verschmutzungsanfällige Sensoren. Während spezialisierte Filter oft 15-20 Euro kosten bei kürzerer Wirkdauer, reicht ein Beutel Bentonit-Streu für etwa zwei Euro mehrere Monate.

Die kombinierte Low-Tech-Lösung aus Streu und Essigreiniger funktioniert robust und unabhängig von mechanischer Komplexität. Wie Nachhaltigkeitsexperten betonen, ist diese Methode wartungsärmer: Ein defekter Beutel lässt sich sofort ersetzen, während elektronische Systeme oft komplette Neuanschaffungen erfordern. Zusätzlich ist die ökologische Bilanz deutlich besser, da mineralische Streu als natürliches Tonmineral biologisch unbedenklich ist und sich in der Müllverbrennung rückstandslos zersetzt.

Wissenschaftliche Grundlagen der Geruchsbeseitigung

Die Überlegenheit der Bentonit-Essig-Kombination liegt in ihrem Wirkprinzip begründet. Wie Fraunhofer-Forscher in Materialstudien zeigten, unterscheidet sich echte Geruchsbeseitigung fundamental von bloßer Maskierung durch Duftsprays. Bentonit bindet Geruchsmoleküle durch Van-der-Waals-Kräfte an seiner Oberfläche und fixiert sie physikalisch, sodass sie nicht mehr in die Raumluft entweichen können. Essig verändert das chemische Milieu so stark, dass geruchsproduzierende Bakterien ihre Stoffwechselaktivität einstellen.

Diese Doppelstrategie aus physikalischer Bindung plus biologischer Hemmung erklärt die langanhaltende Wirkung. Zusätzlich verstärken sich beide Komponenten gegenseitig: Die Feuchtigkeit des Essigs aktiviert die Bentonit-Oberfläche und macht sie aufnahmefähiger für Geruchsmoleküle, während das Mineral extreme pH-Schwankungen abpuffert und die Essiglösung stabilisiert. Diese Synergie macht die Kombination effektiver als beide Komponenten einzeln.

Saisonale Anpassungen und praktische Optimierung

Die Grundmethode lässt sich je nach Jahreszeit und Müllaufkommen anpassen. Für Sommermonate, wenn Geruchsbildung beschleunigt wird, kann die Streumenge verdoppelt und zusätzlich eine kleine Schale mit Kaffeepulver in der Nähe des Mülleimers platziert werden. Kaffee bindet laut Utopia-Experten besonders gut fischige und faulige Gerüche, die bei hohen Temperaturen verstärkt auftreten.

In der Heizperiode empfiehlt sich eine wöchentliche statt zweiwöchentliche Reinigung mit der Essiglösung, da trockene Heizungsluft zwar die Geruchsintensität reduziert, aber gleichzeitig Biofilme an Behälterwänden konserviert. Bei hartnäckigen Gerüchen, die trotz Anwendung bestehen bleiben, hilft eine Intensivreinigung: Den leeren Mülleimer über Nacht mit unverdünntem Essig auswischen und mit einer Bentonit-Paste die Innenwände behandeln. Diese Methode löst auch eingetrocknete Biofilme, die normale Reinigung überstehen.

Müllgeruch gehört zu den unterschwelligen Reizfaktoren im Haushalt, die durch ihre Alltäglichkeit oft übersehen werden, obwohl ihre Auswirkungen weit reichen. Die über 60 verschiedenen Geruchsverbindungen aus organischen Abfällen können sich hartnäckig in Textilien und Möbeln festsetzen und das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Die Kombination aus mineralischem Geruchsfilter und effektiver Essigreinigung bietet eine robuste, günstige Alternative zu industriellen Systemen – ohne Komfort- oder Hygieneeinbußen. Diese Methode verbindet traditionelles Haushaltwissen mit modernen Erkenntnissen der Materialforschung und ist nachhaltig, kostengünstig und intelligent zugleich.

Inhaltsverzeichnis