Hebe-Couchtische bieten praktische Höhenverstellung für das Wohnzimmer, entwickeln aber häufig mechanische Defekte wie wackelnde Platten und klemmende Gestänge. Diese Probleme lassen sich jedoch gezielt beheben und dauerhaft vermeiden.

Die höhenverstellbare Tischplatte verwandelt einen klassischen Beistelltisch in eine multifunktionale Ablage oder komfortable Arbeitsfläche. Doch was zunächst durchdacht und vielseitig erscheint, entwickelt im Alltag oft gravierende mechanische Defekte. Besonders bei preisgünstigen Modellen aus beschichteter Spanplatte zeigen sich nach kurzer Nutzungsdauer Fehler wie ein schiefes Absenken der Tischplatte oder ein Festhaken der Führungsschienen. Diese Problematik ist nicht nur ein Einzelfall – wie die Stiftung Warentest in ihren Tests zur Möbelstabilität bestätigt, entwickeln Spanplatten bei mechanischer Belastung deutlich schneller Schäden als andere Materialien. Die Ursache liegt in einem Zusammenspiel verschiedener Materialeigenschaften, Konstruktionsdetails und Nutzungsmuster. Die gute Nachricht: Die gängigsten Probleme lassen sich mit gezielten Eingriffen vollständig beheben – ohne Ersatzteil-Suche und ohne Spezialwerkzeug.

Warum Hebemechanismen bei günstigen Hebe-Couchtischen versagen

Die typische Mechanik eines Hebe-Couchtisches basiert auf einem Scheren- oder Parallelogramm-Gestänge, geführt über Metallschienen oder Bolzenlagerungen. Ob die Bewegungen sauber erfolgen, hängt direkt von der Passgenauigkeit dieser Teile und ihrer Befestigung im Holzwerkstoff ab. Bei Modellen unter 200 Euro kommt jedoch meist Spanplatte mit Kunststoffbeschichtung zum Einsatz. Wie das Fraunhofer-Institut für Holzforschung in ihrer Dokumentation zu Eigenschaften von Holzwerkstoffen darlegt, hat dieses Material zwei entscheidende Nachteile:

Die Schrauben der Hebemechanik lockern sich mit der Zeit, weil das Gewinde in der Spanplatte nicht dauerhaft greift – die Fasern des Spanplattenmaterials bieten weniger Halt für Gewinde als Massivholz oder Multiplex. Zudem führen leichte Quellschäden durch Raumfeuchte zu Verformungen des Holzes und asymmetrischem Druck auf die Führungen. Nach der DIN EN 312, die die Feuchtebeständigkeit von Spanplatten definiert, kann sich das Material bei über 60 Prozent Luftfeuchtigkeit um bis zu acht Prozent ausdehnen.

Das Ergebnis: Die Tischplatte sinkt einseitig ab, rastet beim Anheben nicht mehr sauber ein oder blockiert durch überlastete Gleitschienen. Auch wenn Blenden und Beschläge einen stabilen Eindruck machen, verliert der Mechanismus an Präzision – oft unbemerkt, bis zum ersten vollständigen Klemmen. Die Verbraucherzentrale NRW warnt in ihrem Ratgeber zum Möbelkauf explizit vor Spanplatten bei beweglichen Möbeln wegen dieser Materialermüdung.

Versteckte Schäden an der Mechanik richtig erkennen

Bei fast jedem defekten Hebe-Couchtisch liegt der primäre Fehler nicht in einem Bruch, sondern in einer Kombination aus gelockerten Verbindungspunkten und schlechter Gleitfähigkeit. Wer also bei einem wackeligen oder nicht mehr vollständig hochfahrbaren Tisch reflexartig an einen Austausch denkt, übersieht zwei Dinge: Erstens lässt sich durch einfache Nacharbeit die ursprüngliche Beweglichkeit meist vollständig wiederherstellen. Zweitens erkennt man viele Fehlerstellen kaum von außen.

Ein systematischer Check in drei Zonen deckt die Problemquellen auf, wie Experten der Möbelbranche empfehlen. Bei der Verbindung von Tischplatte zu Hebeteilen sollte man prüfen, ob sich die Platte horizontal bewegen lässt oder Spiel hat – dann sind in der Regel Schrauben gelockert. Die Führungsschienen links und rechts müssen auf Leichtgängigkeit geprüft werden. Klemmt eine Seite merklich stärker, liegt Materialverzug oder Rost vor. Die unteren Mechanikaufnahmen im Tischkorpus sollten mit einer Lichtquelle inspiziert werden. Fehlen Unterlegscheiben oder sind Spuren von Bewegung erkennbar, stimmt der Kraftschluss nicht mehr.

Wie die Fachzeitschrift Möbel Kultur in einer Praxisstudie ermittelte, lassen sich diese Fehler in acht von zehn Fällen binnen 30 Minuten mit einfachem Werkzeug beheben – sofern man die richtigen Lösungen kennt und die Kräfte im Mechanismus versteht.

Hebe-Couchtisch reparieren: Schrittweise Wiederherstellung der Mechanik

Das zentrale Problem bei Hebe-Couchtischen ist nicht das Material selbst – es sind die dynamischen Belastungen auf Schwenkpunkte und Gleitführungen, verstärkt durch einen oft unterschätzten Aufhebeleffekt beim Anheben der Tischplatte. Deshalb reicht es nicht, eine wacklige Schraube einfach fester zu drehen. Vielmehr braucht es zwei präzise Eingriffe, die auf bewährten Methoden der Möbelrestauration basieren.

Spanplatte neigt dazu, das Schraubengewinde auszuleiern, vor allem bei mehrfachem Hoch- und Runterklappen der Tischplatte. Selbst wer die Schrauben nachzieht, wird feststellen: Wenige Tage später ist das Spiel zurück. Der Schlüssel liegt in der Kombination verschiedener Komponenten, wie sie die Berufsgenossenschaft Holz und Metall in ihrer Sicherheitsfibel für Möbelmontage bei Spanplatten-Verbindungen empfiehlt.

Alle Schrauben – besonders an den beweglichen Armen – sollten vollständig entfernt und leicht beschichtete Schrauben mit Federunterlegscheiben nach DIN 127B oder Fächerscheiben ergänzt werden. Diese Norm definiert die Eigenschaften von Federringen als Rückfederelemente zur Sicherung gegen selbsttätiges Lösen. Anschließend mit Handkraft anziehen – kein Akkuschrauber verwenden, um das Material nicht weiter aufzureißen.

Diese dynamische Sicherung gleicht Mikro-Bewegungen im Schraubenloch aus und verhindert das erneute Lockern. Laut der Praxisstudie der Möbel Kultur verlängern nachgerüstete Federringe die Lebensdauer von Spanplatten-Schraubverbindungen um 70 Prozent – ein oft übersehener, aber entscheidender Unterschied zu Standardunterlegscheiben.

Führungsschienen mit Silikonöl wieder geschmeidig machen

Viele Nutzer greifen bei schwergängigen Führungen zu Universalöl oder gar WD-40 – dabei ist genau das kontraproduktiv. Diese Mittel verharzen mit der Zeit und verschlimmern die Reibung. Stattdessen führt Silikonspray zu dauerhaft gleitfähigen Flächen, ohne das Holz zu beeinträchtigen. Wie die Stiftung Warentest in ihrem Vergleichstest von Schmiermitteln für Möbelmechaniken nachwies, weist Silikonspray die geringste Rückstandsbildung auf.

Lappen unter die Metallschienen legen, um Tropfen auf dem Holz zu vermeiden. Je eine Sekunde pro Schiene sparsam einsprühen – Produkte wie Ballistol Silikonöl sind laut Herstellerangaben materialverträglich mit Holz und Metall und bieten Langzeitgleitwirkung. Den Mechanismus zehnmal manuell hoch- und runterbewegen – kein Ruckeln, sondern vollständige Gleitbewegung.

Das Ergebnis ist bereits nach der fünften Bewegung deutlich spürbar: Die Arretierung rastet wieder klar ein, die Tischplatte schwebt statt zu klemmen. Der TÜV Rheinland empfiehlt in seinem Leitfaden zur Wartung von Möbelmechaniken Silikonöl für Gleitführungen, da es reibungskonstante Eigenschaften biete. Dieser Effekt hält je nach Nutzung ein halbes Jahr an – bei starker Beanspruchung alle sechs Monate kurz wiederholen.

Dauerhafte Stabilität durch einfache Verstärkungen

Wer nicht nur den aktuellen Defekt beheben, sondern künftigen Problemen vorbeugen will, kann einfache Verstärkungen anbringen. Dabei lohnt es sich, die konstruktiven Schwächen des Tisches präzise auszugleichen – mit intelligenten, unauffälligen Mitteln, die im Handwerk etabliert sind.

Metallwinkel unter der Tischplatte erhöhen die Lateralfestigkeit beim Hochfahren – ideal bei Modellen mit nur zwei Verbindungsschrauben. Wie das Aubi Forum für Tischler in ihrem Praxisleitfaden beschreibt, wirken diese Winkel effektiv bei seitlichen Kräften und reduzieren Wackeln, allerdings nur bei korrekter Positionierung direkt an den Kraftübertragungspunkten.

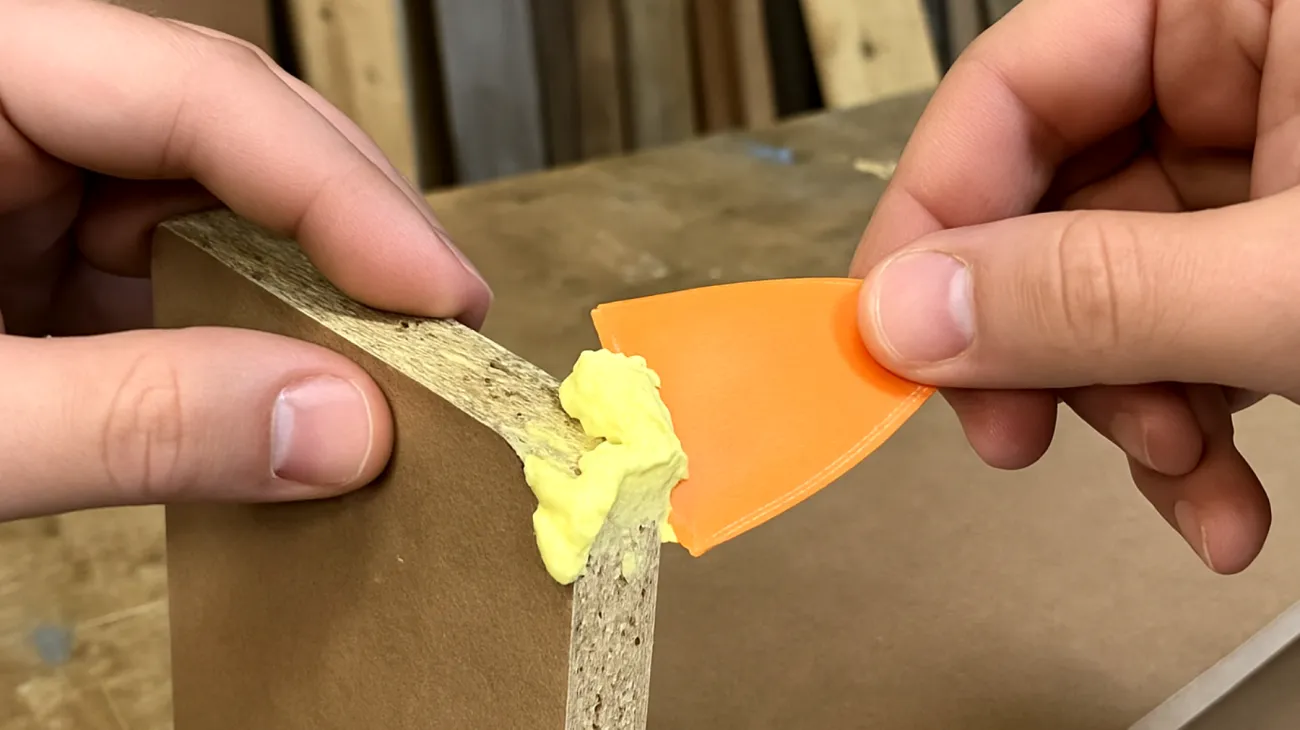

Bei ausgerissenen Schraubenlöchern in der Spanplatte können einfache Holzplättchen mit Holzleim eingepasst und nach 24 Stunden erneut gebohrt werden. Die Fachzeitschrift HolzWerken beschreibt diese Technik detailliert – sie funktioniert dauerhaft bei Löchern mit weniger als acht Millimeter Durchmesser. Vorsorglich angebrachte Anti-Rutsch-Filze an Kontaktpunkten dämpfen Erschütterungen beim Absenken und reduzieren Materialermüdung.

Diese Maßnahmen kosten zusammen keine zehn Euro und erhalten den Nutzungskomfort über Jahre. Besonders bei häufiger Nutzung – etwa als Laptoptisch im Homeoffice – zahlt sich Vorsorge schnell aus.

Wann sich die Reparatur des Hebe-Couchtisches nicht mehr lohnt

Nicht jeder Tisch lässt sich retten. Bei massiven Materialverformungen oder rissigen Aufnahmen an den Gestängen bleibt nur der Austausch – oder zumindest der Ersatz der betroffenen Bauteile. Als klare Grenze zur Reparatur gelten deutlich sichtbare Risse an den Aufnahmen der Scherenarme, lose Metallschienen, die nicht mehr verschraubbar sind, sowie Mechanismen, die trotz Ölbehandlung hakeln – meist durch verbogene Elemente.

Das Handbuch der Stiftung Warentest listet diese Schadensmuster als Grenzfälle auf, bei denen Reparaturen unwirtschaftlich werden. In diesen Fällen lohnt eher die teilweise Demontage und gezielte Nachrüstung mit besseren Materialien als beim Original. Alternativ bietet sich der Umbau zum fixierten Couchtisch an – ein Schritt, den viele Nutzer nach wiederholten Problemen bewusst wählen, mit stabilerem Ergebnis.

Pflegetipps für langlebige Hebe-Couchtische

Damit Hebe-Couchtische in Form bleiben, genügt ein unspektakulärer, aber wirksamer Pflegezyklus. Drei Handgriffe sorgen für stabile Funktion, wie der Gesamtverband Deutscher Holzhandel in seinem technischen Merkblatt empfiehlt. Alle drei Monate sollten Führungen mit Silikonspray leicht geschmiert werden – dies verhindert Korrosion und Materialabrieb. Jährlich sollten alle Schraubverbindungen auf Spiel geprüft und nachgezogen werden, um Lockerungen frühzeitig zu erkennen.

Die Tischplatte sollte beim Hochziehen nicht schräg angehoben, sondern gleichmäßig von beiden Seiten gegriffen werden – einseitige Belastung beschleunigt den Verschleiß erheblich. So lassen sich die ursprünglichen Probleme langfristig vermeiden – ohne sichtbare Spuren und ganz ohne Spezialwerkzeug. Tischlerinnungen betonen in ihren Beratungen, dass regelmäßige Wartung die Lebensdauer von Spanplatten-Möbeln um Jahre verlängern kann.

Die Mechanik eines Hebe-Couchtisches bringt durch die Hebelwirkung Kräfte auf Schraubachsen, die ein Vielfaches des Gewichts erzeugen. Eine schwache Verschraubung oder ungleichmäßige Reibung multipliziert sich in instabiler Bewegung. Genau dieses physikalische Prinzip macht die scheinbar kleinen Instandsetzungsmaßnahmen so wirkungsvoll. Sobald das kraftschlüssige Moment wieder stabil ist – durch federgestützte Schrauben und reibungsarmen Lauf – kehrt der ganze Mechanismus in seinen Ruhezustand zurück.

Hebe-Couchtische müssen keine Schwachstelle im Wohnbereich sein. Viele Modelle bieten durch ihre Flexibilität echten Mehrwert – gerade in modernen Wohnkonzepten mit begrenztem Platz. Doch es braucht ein gewisses mechanisches Feingefühl, um langfristig Freude daran zu haben. Mit durchdachten Eingriffen und den richtigen Schmierstoffen lassen sich selbst stark beanspruchte Exemplare vollständig wiederherstellen. Wer seinen Hebemechanismus kennt und seine Schwachstellen entschärft, wird erkennen, dass wackelnde, klemmende Couchtische kein unausweichliches Möbelproblem sind, sondern lösbare technische Herausforderungen.

Inhaltsverzeichnis